Es wird mir langsam in meinen eigenen vier Wänden unheimlich. Ich dachte, ich hätte die Sache in den Griff gekriegt, aber die Verluste werden wieder größer. Es fing an mit dem Salzstreuer, der verlässlich jeden Morgen auf meinem Küchentisch stand. Jetzt nicht mehr. Keine Idee, wo er sein könnte. Auf der Spüle habe ich gesucht und im Kühlschrank. Vielleicht auch noch im Bad? Aber was soll ein Salzstreuer im Bad? Im Bad ist er nicht. Aber im Bad fehlt seit ein paar Wochen der Rasierapparat. Vielleicht ist er in der Küche? „Ein Haus verliert nichts.“, war eine der wenigen Weisheiten meiner Mutter, die mich beruhigten, wenn ich als Kind wieder was nicht finden konnte. Ja, alles was ich suche ist bestimmt noch da. Aber wo? Neulich suchte ich die Werkzeugtasche, die mir meine Schwester vor Jahren geschenkt hatte. Ich brauche sie selten und bewahrte sie immer in meiner Altpapierkiste auf, weil ich dann wusste, wo sie war. Aber da war sie nicht mehr, als ich an meinem Moped schrauben wollte. Schwach erinnerte ich mich, dass ich sie an einen neuen Ort geräumt hatte. Ordnung muss sein. Werkzeug in der Altpapierkiste. Wer macht denn sowas? Es war ein Ort, der mir einleuchtend erschien. Hinter dem alten Ölfass, das ich seit Studentenzeiten mit mir rumschleppe? Nein, da stand das Fotostativ. Auch gut zu wissen. Oder über der Speisekammer? Im Keller sogar, da wo das Werkzeug hingehört? Wenn ich die Tasche da hingeräumt habe, werde ich sie nie mehr finden, denn ich habe auch in drei kalten Corona-Wintern nicht geschafft, den Keller aufzuräumen. Oder habe ich sie doch mal mit nach draußen genommen, um auf dem Trottoir an meinem Fahrrad zu basteln und sie dann liegen lassen? Oder hab ich sie irgendwann doch in die Altpapiertonne im Hof gekippt? Langsam traue ich mir alles zu, und das ist schlimm.

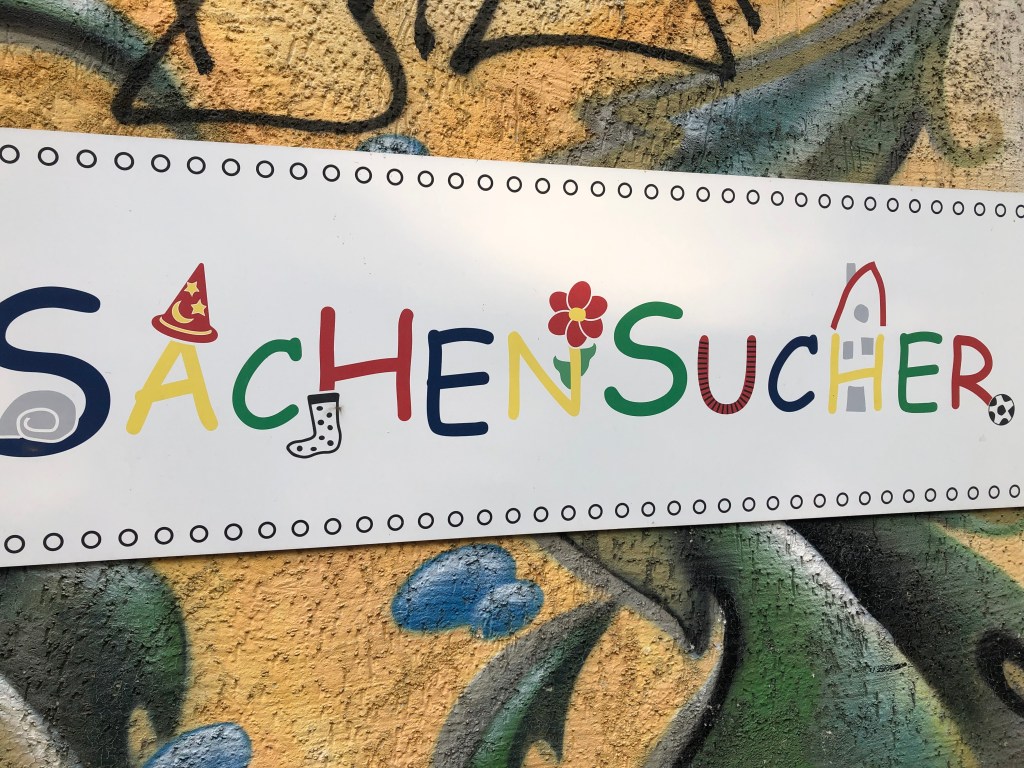

Heute Morgen war auch noch meine Mütze da. Keine Schönheit, eine von Karstadt, aber ich hab sie neulich aus dem Schrank gekramt, als ich die teure Ballonmütze von Stetson nicht mehr finden konnte. Jetzt also auch sie. Jedes Jahr verliere ich eine Mütze, von Handschuhen nicht zu reden. Ist das zu glauben? Ich versuche mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Vielleicht schaue ich noch mal in den Fahrradpacktaschen. Ein zuverlässig gutes Versteck, für alles was das Licht scheut. Es wird sich schon alles wieder finden. Meine Taktik ist, erst gar nicht groß mit dem Suchen zu beginnen, sondern hinzunehmen, dass das Ding nicht da ist. Irgendwann taucht es wieder auf, ganz unvermutet und an einem Ort, an den ich nie gedacht hätte. Das ist schön. Ich bin ein Sachenfinder, kein Sachensucher. Mit einem zufriedenen Brummen stelle ich dann das verloren geglaubte Haushaltsmitglied an den Platz, an dem ich es zu finden erwarte. Alles noch mal gut gegangen. Aber die Suchliste wird immer länger. Vielleicht sollte ich den Vermisstendienst des Roten Kreuzes mal in meine Wohnung lassen oder berüchtigte schwarze Löcher wie das Kinderzimmer mal gründlicher unter die Lupe nehmen. Ach, was soll’s, spätestens wenn ich hier ausziehe, ist alles wieder da. Oder auch nicht. Aber bis dahin weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, dass ich das Ding je gesucht habe. Das Alter hat auch sein Gutes.