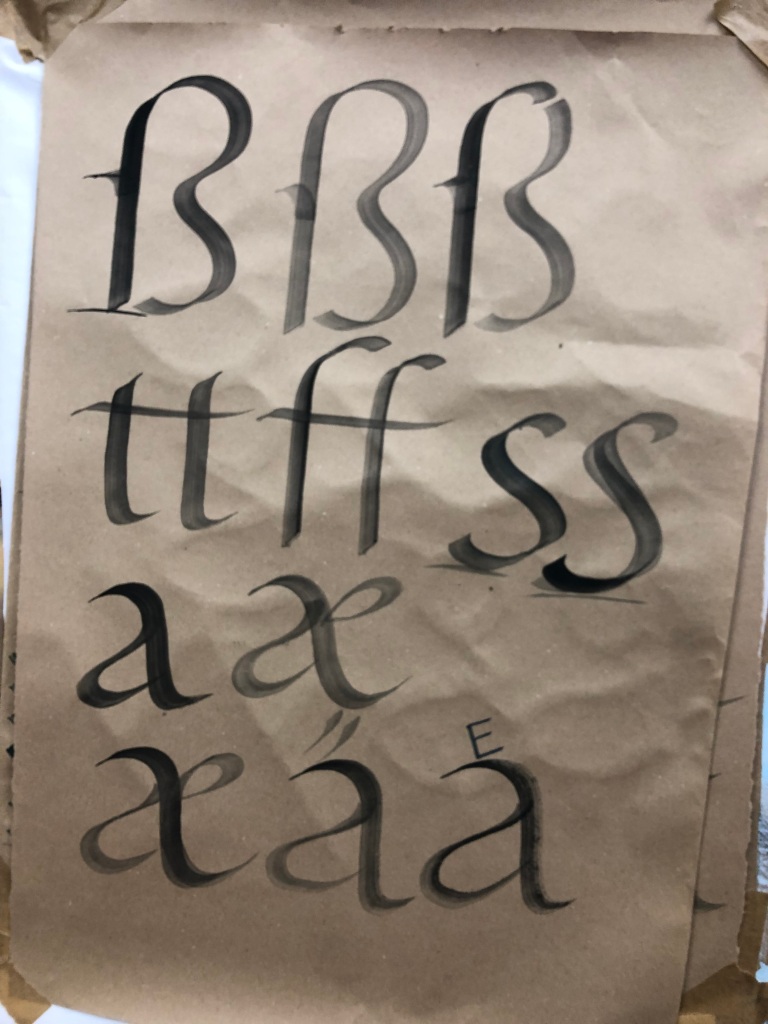

Als ich den Friseurladen Almaya betrete, sagt mir keiner „Guten Tag“. Ein Friseur ist mit einem. Kunden beschäftigt und summt leise die Worte des melancholischen arabischen Liedes nach, das durch den Raum dudelt, der andere sitzt auf einem Frisierstuhl und schneidet sich selber den dunklen Bart. Ich war lange nicht mehr hier. Der Laden hatte lange zu. Jetzt hat er mit neuen Leuten und neuer Einrichtung wieder eröffnet. Alles etwas protziger als vorher. Dunkle Stühle mit dicken Metallbeschlägen aus billigem Gold-Imitat. Eine Mischung aus Art-Deco und World of Warcraft. Ich setze mich auf das üppige Ledersofa und warte bis der junge Barbier mit seinem Bart zufrieden ist. Zeitungen gibt es nicht mehr, stattdessen liegt ein Zettel mit QR-Code auf dem Tisch. Endlich zieht er sich seinen Frisierumhang vom Hals und bittet mich auf seinen Stuhl. Endlich das Gebrumm der elektrischen Schneidemaschine auf meinem Kopf und die Hoffnung auf eine kleine Massage mit kühlem Haarwasser zum Abschluss. Endlich bin ich wieder in meinem Viertel, bei Männern, die es für ein bisschen Geld gut mit mir meinen. Gestern war ich auch unter Männern, beim Herrentagsausflug in Zühlsdorf in Brandenburg. Nur fünf Kilometer jenseits des Berliner Autobahnrings, aber in einer anderen, sonnenbeschienen, feindlichen Welt. Dabei hatten wir Glück. Nach einem langen Gezeter mit meinen Jungs waren wir mit unseren Freunden mit nur einer Stunde Verspätung zu unserer Radtour aufgebrochen, hatten uns auf dem unbefestigten Weg durch ein Sumpfgebiet über Stock und Stein gequält und tatsächlich eine offene Gaststätte an einem Bahnhof gefunden, vor der laut lachende Männer in Gruppen auf Bierbänken gegrillte Haxen und Würste aßen. Ein Vatertagsidyll. Aber Freude wollte bei uns nicht aufkommen. Nicht nur, weil es keine Pommes gab, auf die die Jungs sich während der Fahrt gefreut hatten, nicht nur, weil es natürlich in einer Brandenburger Vatertagskneipe kein vegetarisches Menü gab, wie mein Freund es erhofft hatte, sondern weil wir zuvor die breit ausgebaute Dorfstraße unter einem Spalier von AfD-Wahlplakaten entlangfahren mussten. Jeder dritte Mann hier wird im Juni zur Europawahl rechtsradikal wählen. Nur einigen von ihnen sah man an, dass sie sich von unserer Gesellschaft verabschiedet hatten. Grimmig dreinblickende Kerle mit Bärten oder Tatoos, oder beidem. Wenn man es romantisch sehen wollte, wozu man als Städter auf Landpartie neigt, würde man sie als Waldschrate oder Holzknechte sehen wollen, die nun mal hier am Rande der Schorfheide leben. 30 Kilometer stadteinwärts würde man sie korrekt als „Menschen die als Mann gelesen werden wollen“ bezeichnen. Sie selber schreiben sich ihr Mannsein lieber in Fraktur auf die Haut, damit es keine Diskussionen gibt. Aber erschreckender war die Vorstellung, dass auch die andern, die mit dem Rad oder mit dem Kremserwagen angereist waren, die scherzend wie kleine Jungs mit der Bedienung flachsten und von ihr genauso bestimmt und jovial zurechtgewiesen wurden, ihr Kreuz in einem Monat bei den Nazis machen werden. Es gibt in der Verfilmung von „Cabaret“ mit Liza Minelli eine Szene in einem sonnigen Biergarten, in den sich die Berliner an einem Sommertag verlustieren. Und in diesen Biergarten kommt eine Gruppe HJ in Uniform und singt ein deutsches Lied. Der ganze Biergarten applaudiert ihnen. Die AfD singt nicht. Aber sie bekommt stillen Applaus, der auf dem Wahlzettel sichtbar werden wird.

Der arabische Friseur hat sein Werk vollendet. Der arabische Sänger klagt immer noch aus den Lautsprechen, mäandernd wie ein gregorianischer Choral. Der schüchterne Lehrjunge fegt die Haare zusammen, die ich lassen musste. Meinem Kopf geht es besser. Nur das Finale fehlt noch. Ich deute auf meinen Kopf und sage „Haarwasser“. „Waschen?“, fragt mein Friseur. „Nein, Parfüm“, erkläre ich. „Ach so, Aftershave“, lacht er, besprüht mich mit etwas Kühlem, das gut riecht und massiert es in meine Kopfhaut ein. Es tut gut, verstanden zu werden.