Ist es ein Verbrechen in diesen Zeiten eine Geschichte über einen Friseurbesuch zu schreiben? Oder ein Gedicht über Bäume? Wo doch die Welt wie wir sie kennen bald untergehen wird. (Obwohl ich die Welt, die dann untergeht, ja nie richtig gekannt habe, weshalb ich ja seit Jahren diesen Blog schreibe, um ungefähr zu verstehen, was um mich herum an Unverständlichem geschieht.) Wo wir doch bald so arm sein werden, dass wir uns bestenfalls alle wieder gegenseitig die Haare schneiden werden, wenn wir denn noch eine scharfe Schere und genug warmes Wasser haben.

Ich finde ja! Solange es noch geht, will ich auf dem Vulkan tanzen, bevor er erlischt, will im Luxus schwelgen und in jungen Männern baden, die mich freundlich nach meinem Befinden fragen, mich mit Ihrem Geplapper und dem Geklapper ihrer Scheren erfreuen. Will neue Geschichten aus Paläestina oder Syrien hören, eine Tasse arabischen Kaffees dabei trinken, um danach in Rosenwasserwolken gehüllt auf die Straße zu treten und für einen Moment mit meiner neuen Schönheit und mit meinem meinen neuen Duft gegen den grauen Häuserblock anstinken – und mich dabei noch großartig und gönnerhaft fühlen, weil in den 15 Euro, die ich auf den Tresen gelegt habe, schon fünf Euro Trinkgeld drin waren. Ja, das will ich, solange ich noch einen Cent in der Tasche habe und wenn ich danach eine Woche Steckrübensuppe essen muss (wenns die noch gibt).

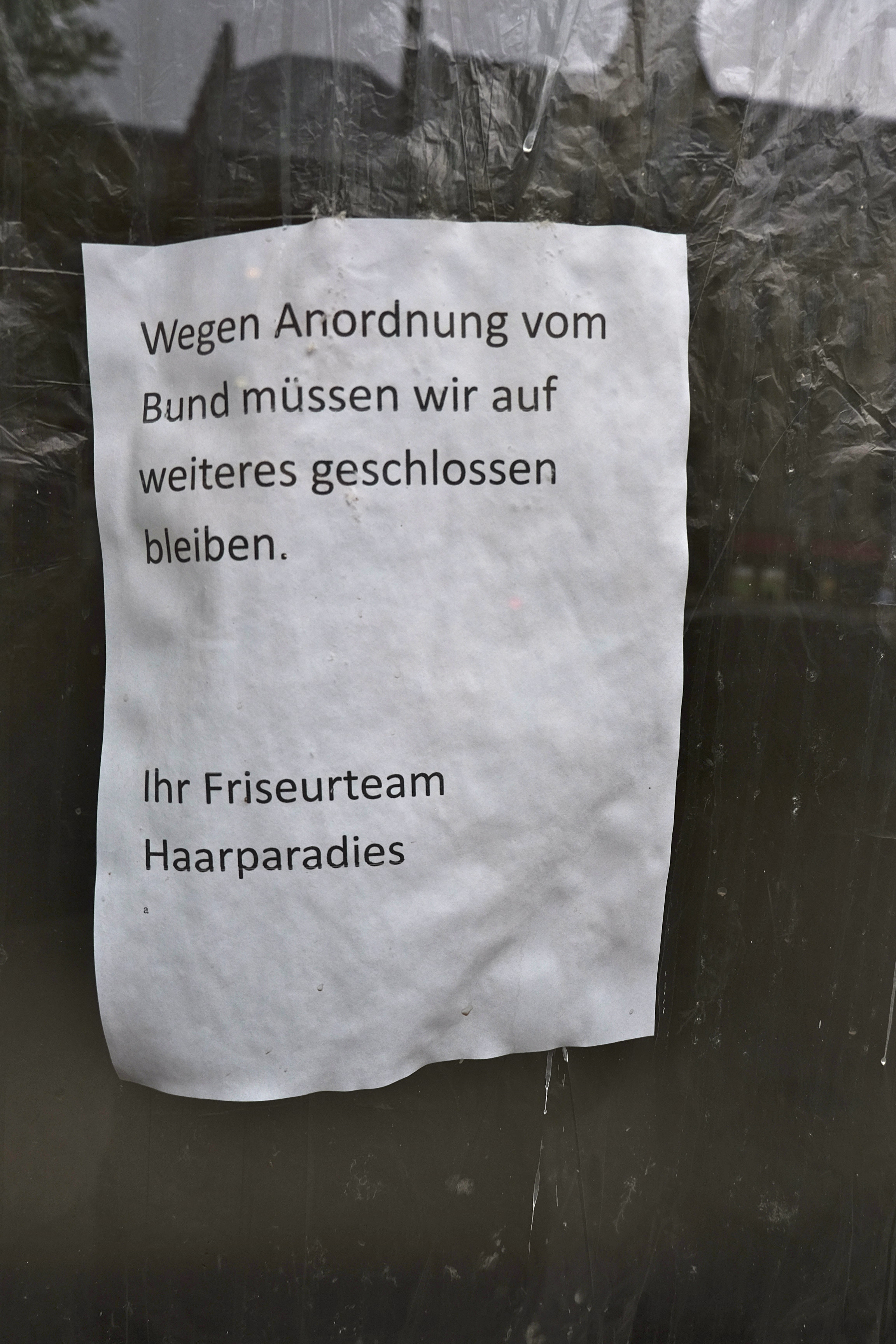

Aber stirbt nicht die Welt, die wir kennen schon jetzt jeden Tag ein bisschen? Ist es nicht bitter zu erfahren, dass wir schon jetzt auf jedem Schritt vom Tode und Vergänglichkeit umfangen sind? Als ich an die Tür meines Friseursalons “Alanya“ klopfe, wird mir nicht aufgemacht. Durch die gläserne Tür sehe ich verpacktes Mobiliar in einem dunklen, menschenleeren Raum. Es ist vorbei mit den Habibis. Es konnte ja nicht gut gehen mit einem Laden, in dem immer mehr gutfrisierte Friseure herumstanden als Kunden hereinkamen. Wirklich schade, ich habe sie alle gemocht, auch wenn jedes Mal ein anderer Haarkünstler sich an mir versucht hat und der Arabipop aus den Fernsehen manchmal nervte. Aber im Wedding macht gefühlt jeden Monat ein Friseurladen zu und ein anderer um die Ecke neu auf. Deswegen ist meine Trauer so kurz wie der Weg von der Seitenstraße zur Hauptstraße. Etwas Altes vergeht, damit etwas Neues entsteht. So sind die ewigen Gesetze, die auch mein Yogalehrer mich lehrt. Das Neue hat sich einen großen Friseursalon aus den 1960er Jahren ausgesucht, der lange leer stand. Er nennt sich jetzt „Hung Style“. Das ist wenig Vertrauen erweckend. Will ich meine Haare tatsächlich “nach Art des Gehängten“ frisieren lassen? Oder gut abgehangen, wie das früher hieß (aber beim Metzger).

Hm, wie immer siegt die Neugier über die Zweifel, und ich drücke den großzügigen Türknauf aus Messing, der von vergangenen, bessern Zeiten übrig geblieben ist. Auch drinnen hat sich das Flair der Wirtschaftswunderzeit erhalten. Der Salon ist riesig und vor meinem Auge sehe ich die Reihen mit Frisierhauben, die einen Höllenlärm machen, während sie die Dauerwellen von Frauen, deren Trevira-Kostüme von geblümten Nylon-Umhängen verdeckt werden vor der Kommunion oder anderen großen Festen wieder in Form bringen. Es riecht nach Haarfestiger von Wella und heißem Tantenhaar.

Doch das ist nur eine Erinnerung. Der Salon, den ich jetzt betrete ist leer bis auf eine einzelne Dame, weit hinten im Raum und einem kleinen, drahtigen Mann, der mir das einzige Wort entgegenschleudert, das er in der für ihn fremden Sprache zu kennen scheint: “Maschinesnitt?“ bellt er mehr als dass er fragt. Und als ich nicke weist er mich auf einen dicken, soliden Friseursessel aus den alten Zeiten. Und ich sage “9 Millimeter“. Fünf Minuten später ist er präzise ein paar Mal mit der surrenden Maschine um meinen Kopf gekreist, hat kein Wort verloren, hat noch mal im Nacken nachgearbeitet und löst den Knoten meines Frisierumhangs an meinem Hals. Ich deute auf meine Augenbrauen. Er geht schnell mit der Maschine drüber. Nach einem Spiegel für die Kontrolle von hinten, nach Rosenwasser und freundlichen Worten wage ich gar nicht mehr zu fragen. Wortlos zahle ich die 10 Euro, die im Display der Kasse erscheinen und bin wieder draußen. Das war kein Genuss. So ähnlich stelle ich mir den Friseur in einem Gefängnis vor.

Das süße Leben ist wohl vorbei. Es stehen mir harte Zeiten bevor.