„Mach ihr doch ein Fotoalbum, so eins noch mit Ecken. Das kannst du doch so gut.“, säuselte die Mutter meiner großen Tochter, als ich sie fragte, was wir dem Kind denn zum 30. Geburtstag schenken könnten. Das war natürlich ein vergiftetes Lob. Denn sie hatte nie geschafft, die Fotos von unserer Großen in eine Form zu bringen. Und das schlechte Gewissen wurde an mich weitergereicht. Ja, ich mache gerne für Menschen, die ich mag kleine Alben mit Bild und Text. Und weil es bei meinen Eltern nur ein Album gab, das mit dem Hochzeitsfoto anfing und irgendwann abbrach, als wir zur Kommunion gegangen waren, habe ich mir, bevor ich zu Hause auszog, zu meiner Jugend ein eigenes Album gemacht. Aus dem Schuhkarton, in dem meine Eltern die restlichen Bilder sammelten, brachte ich sie heimlich zum Fotogeschäft. Dort wurden sie abfotografiert, ein neues Negativ erstellt und ein neuer Abzug. So ging das damals. Meine Eltern haben das nicht verstanden. Aber ich wollte meine eigene Geschichte sehen und mitnehmen. Und eigentlich sollten meine Kinder es besser haben. Fotografiert habe ich sie wie ein Wilder. Aber irgendwie war nie Zeit dafür, die Bilder zu sortieren, sich zu entscheiden, die besten zusammenzustellen. Wenn man selber Kinder hat, versteht man seine Eltern besser. Und deshalb steht da der große Umzugskarton im Keller: Bilder 1990-2010. Bisher hatte ich mich nicht daran getraut. Eigentlich wollte ich damit bis zur Rente warten – jetzt musste ich.

Es ist nicht einfach, einen Blick in seine eigene Vergangenheit und die seiner Kinder zu werfen. Immer, wenn ich es versuche, überfällt mich der Gedanke: Verdammt, was haben wir damals eigentlich gewollt? Und: Meine Güte, was haben wir alles veranstaltet? Was haben wir alles versucht? Und: Waren wir glücklich, in dem Moment, als wir auf den Auslöser drückten oder in die Kamera grinsten? In den bunten Papiertüten aus Fotogeschäften, Drogeriemärkten mit den vorne eingesteckten braunen Negativen und ein paar Briefen von Freunden, die mir Bilder zuschickten, in Fotolisten von Kindergärtnerinnen und Elternvertretern, in denen man Kreuze machen musste, um Abzüge von dem Ausflug in den Zoo oder der Klassenfahrt zu bekommen, stecken die offizielle Geschichte. Das was wir sein wollten, was wir zeigen wollten. Wie wir uns erinnern wollten. Von dem Rest gibt es keine Bilder. In den entscheidenden Momenten im Leben macht keiner ein Foto. Und Gedanken und Gefühle lassen sich nicht ablichten. Und natürlich sahen wir alle großartig aus, damals – und die Kinder waren wunderhübsch und süß. Tolle Freunde hatten wir und tolle Feste. Warum haben wir das damals nicht gemerkt? Es bleibt beim Durchblättern der Fototaschen immer ein schales Gefühl. Deswegen hatte ich die Kiste nur bei Umzügen angefasst.

Und dann kommt noch das Praktische. Bis 2005 war alles analog. Aber auch da gab es zwei Welten. Bild und Dia. Und weil ich mit meiner kleinen Minox immer nur Dias machte, gibt es davon auch noch eine extra Kiste. Und nach 2005 gibt es keine Kiste mehr. Dafür liegen drei alte Laptops in meinem Schrank und ein paar USB-Sticks und gebrannte Foto-CDs und eine komplette Festplatte. Was haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht, außer uns gegenseitig zu fotografieren? Auf meinem Handy sind 2000 Bilder – und es ist erst drei Jahre alt. Und es gibt ja noch die Speicherkarte meiner Kamera. Und nein: Ich bin nicht in der Cloud und nicht bei Insta. Trotzdem: Einige Bilder fehlen. Denn irgendwann war mein Mädchen natürlich weg, in ihrer eigenen Welt, machte ihre eigenen Bilder. Manchmal hat sie mir ein paar aus dem Urlaub per Mail geschickt. Und einige Bilder, an die ich mich genau erinnerte, fanden sich nicht mehr in den gefledderten Tüten. Vielleicht an Freunde verschickt und dann doch nicht mehr nachbestellt? Oder gab es einen fotografischen Versorgungsausgleich als wir uns getrennt haben? Es ist alles so lange her.

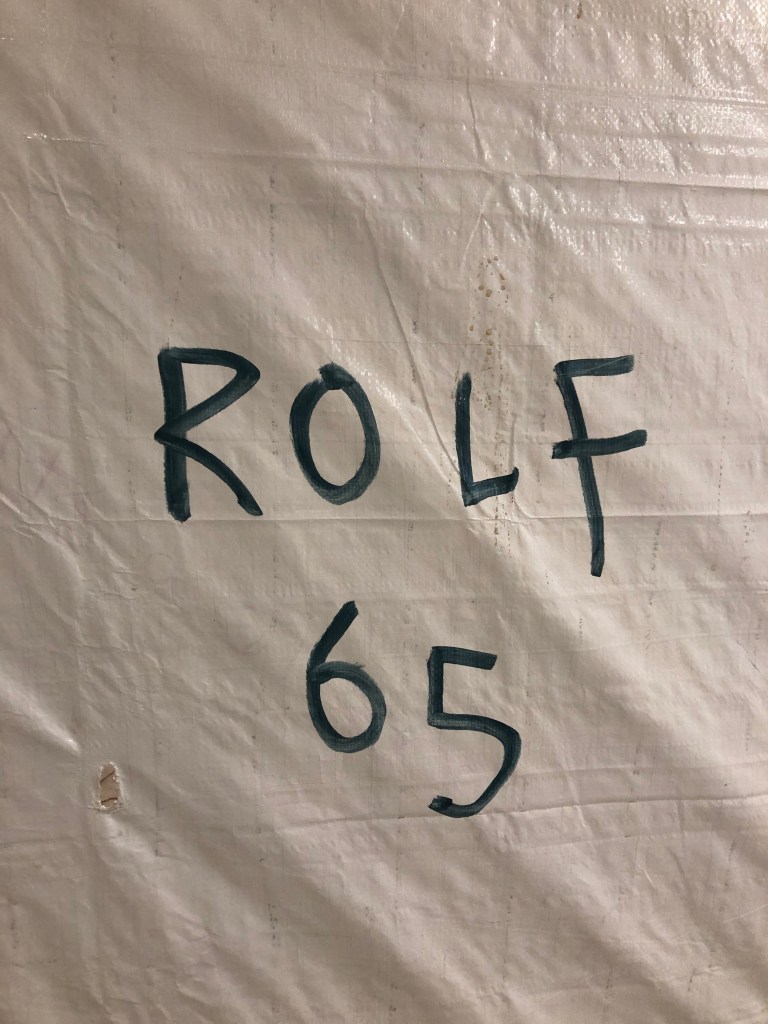

Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich das Album zusammen hatte. Nachmittage hatte ich an den Fotostationen in den Drogeriemärkten verbracht – so macht man das heute, wenn es schnell gehen soll – Nächte mit den ausgebreiteten Fotos auf dem Wohnzimmerfußboden. Es gab ein konspiratives Treffen in einer Pizzeria in Moabit mit der Mutter und unserem damaligen dänischen Au-pair-Mädchen, die zufällig in Berlin war, bei dem unbeschriftete Umschläge den Besitzer wechselten. Wie sollte das alles zusammen passen? Wie die Lücken verdecken. Sollte ich etwas dazu schreiben? Darf ich als Vater das Leben meiner Kinder kommentieren? Ein Tag vor dem Fest war das Werk vollendet und verpackt. Ich saß auf dem Sofa und versuchte aus drei alten Cannon-Kameras zwei funktionierende zu machen. Meine Zwillinge fahren auf Klassenfahrt. Und wir Eltern haben beschlossen, dass die Handys zu Hause bleiben. „Aber wie sollen unsere Kinder denn dann Erinnerungsfotos machen?“, fragte eine besorgte Mutter. „Kein Problem!“, meldete ich mich zu Wort. „Wir alle haben doch in den Schubladen alte Digitalkameras. Die können wir wieder flott machen und den Kindern mitgeben.“ Jetzt hatte ich den Salat. Bei einer fehlt das Ladekabel, bei der anderen die Speicherkarte. Das Handy klingelt und die Tochtermutter ist dran: „Ich hab noch ein Bild vom Abiball gefunden. Da sah sie so toll aus.“ Es folgte eine genervte Diskussion darüber, was die wichtigsten Stationen im Leben unserer Tochter waren und wer für das Story-Telling und Framing zuständig sei. Wir einigten uns darauf, dass das Abi- Bild nachträglich in das Album eingelegt, aber nicht eingeklebt werden könne, um das Gesamtkunstwerk nicht zu zerstören. So verhandeln zwei Juristen.

Das Geburtstagsfest war wunderschön. Bei Sonnenschein im Hasenheide-Park. Alle Freunde waren da, alles war sehr berlinerisch, ein wenig improvisiert und locker und cool und meine Tochter war glücklich und die Königin des Tages. Sie hatte eine moderne Polaroid-Kamera mitgebracht, damit ihre Gäste sich gegenseitig fotografieren konnten. Ich hatte natürlich ungefragt auch meine Kamera mit dem alten DDR-Objektiv dabei. Es sind unvergessliche Bilder geworden.