Danke der Nachfrage: Ich habe die Berliner Sylvesternacht überlebt. Nach zwei Jahren Böllerverbot ahnte ich, dass es dieses Jahr etwas heftiger werden würde als sonst. Also habe ich mein neues Moped vom Straßenrand weggefahren und bei einem Freund untergestellt, dann habe ich die Stadt verlassen. Von dem Knallerkrieg in Neukölln habe ich heute aus der Zeitung erfahren. Da las ich dann auch, dass es die meisten Schwerverletzen in den Außenbezirken gab.

Ich bin nicht gegen Böller. Als gebürtiger Rheinländer weiß ich: Einmal im Jahr muss der Dampf aus dem Kessel. Der Rest ist Sache der Krankenhäuser und der Polizei. Aber was mir wirklich angst macht ist, dass die Knallerei trotz enormer Aufrüstung ihr Ziel nicht erreicht. Die bösen Geister waren auch im neuen Jahr wieder da.

Das meine ich nicht allegorisch, sondern ehrlich. Eigentlich hatte ich heute Nacht allen Grund auf schöne Träume zu hoffen, denn das neue Jahr hatte sehr harmonisch angefangen. Aber die erste Nacht im alten Bett in Berlin endete jäh, weil ich träumte, dass mich jemand Dunkles anfassen wollte. „Nimm deine Hände weg!“, rief ich und war mit einem Schlag hellwach. Missmutig schüttelte ich den Kopf, denn solche Träume kenne ich seit ich hier wohne und hatte dafür in einem Blogartikel schon mal eine halbwegs vernünftige Erklärung gefunden. Meinen Arzt hatte ich auch gefragt und der murmelte etwas von „Wechselwirkung verschiedener Medikamente“. Ich drehte mich also um und schaffte es sogar, wieder einzuschlafen. Heute Morgen traf ich meine Nachbarin von unten. Sie redet sonst nicht viel mit mir, aber heute passte sie mich ab, um sich für knapp für das Weihnachtsgeschenk zu bedanken, das ich für sie und ihre Katzen vor die Tür gestellt hatte (Selbstgebackene Kekse für sie, Sheba für die Katzen). „Kein Katzenfutter mehr.“ endete der zweite freundliche Satz. „Ich hab die letzte vor Weihnachten einschläfern lassen müssen.“ Es folgte ein kurzes Gespräch über alte Katzen und die Kosten für die Tierärztin, bis sie genau so nüchtern wie alles davor Gesagte bemerkte: „Seitdem sind die Geister wieder da.“ Dann erzählte sie mir von den nächtlichen Geräuschen und wie ihre Gespenster aussehen. Dunkel, wie bei mir. Und sie brachte sie mit Vater und Mutter in Verbindung, so wie ich beim ersten Mal. Selbst wenn meine Nachbarin eine Frau wäre, die der Esoterik anhängt und sonst eine Nähe zu Unsichtbarem hätte, hätte mich das nachdenklich gemacht. Aber sie ist eine sehr bodenständige Berlinerin, die als Friedhofsgärtnerin arbeitet, wenn ihre kaputten Gelenke es zulassen. „Katzen erkennen Gespenster.“, klärte sie mich auf. „Wenn sie in eine Ecke gucken und lauern, dann ist da was, auch wenn man nichts sieht.“ Sie habe jetzt ein Gitter um ihr Bett gestellt, das umfallen würde, würden die Geister es noch einmal wagen, an sie heranzutreten.

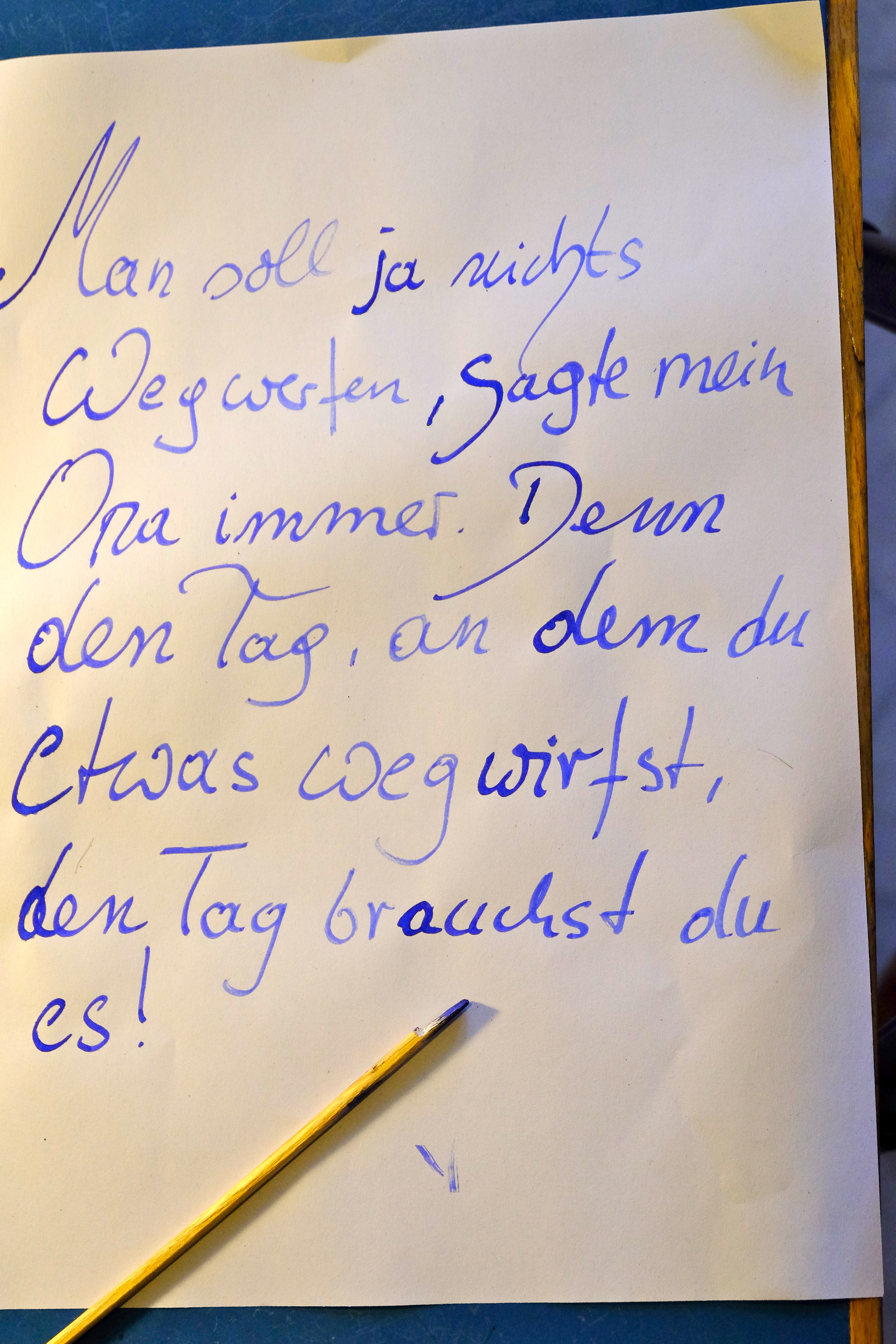

Langsam begann es sich in meinem Kopf zu drehen. Ihr Schlafzimmer liegt genau unter meinem. War nicht mein Sohn, der sonst liebend gerne alleine in meinem Bett schläft, neulich zu mir gekommen und hatte sich gewünscht, wieder in sein eigenes Bett zu kommen? Wegen der „Geräusche“. Ja, irgendwas raschelt in meinem Zimmer. Ich hatte mir das bisher mit irgendwelchen Tieren erklärt, die sich zwischen der Hauswand und der vor meinem Einzug neu aufgebrachten Isolierschicht ein Nest gebaut hatten. Mäuse vielleicht? Das würde das Interesse der Katzen erklären. Mein zweite Idee war die Heizung. Aber es knisterte und knackte auch, wenn die Heizung nicht lief…. Inzwischen war die Nachbarin schon bei der Wohnung ihrer Schwiegermutter, in der nach ihrem Tod alle Türen gleichzeitig aufgesprungen wären, als ihr Sohn versucht hätte, einige Gegenstände wegzuwerfen, die der Schwiegermutter lieb gewesen waren. Wahrscheinlich würde ich gleich noch mehr Geistergeschichten hören, wenn ich jetzt länger blieb. Warum eigentlich nicht? Geisterglaube gibt es ja nicht erst seit der Erfindung der Räucherstäbchen. Und nicht nur bei Menschen, die sich gerne an Vollmondnächten im Wald treffen. Auch Gärtnerinnen glauben an Geister. Dass die Vorfahren im Leben ihrer Nachfahren präsent sind und sich einmischen, ist in vielen Religionen mit Ahnenkult eine Selbstverständlichkeit. Und ist nicht die ganze Psychoanalyse mit ihrem „Über-Ich“ eine moderne Erklärung dafür, dass sich die Alten, lebendig oder tot, ständig in das Leben ihrer Sprösslinge einmischen? Habe ich nicht in manchen Situationen tatsächlich das Gefühl, dass mein verstorbener Vater mir über die Schulter blickt, oder dass ich ihm etwas zeige, von dem ich denke, dass es ihm gefällt? Dass meine verstorbene Mutter mit meiner späten Vaterschaft nicht einverstanden war, weiß ich auch, ohne dass sie mich nachts besucht. Deshalb hier die Bitte (lesen Geister Blogs?): Nachts mögt ihr mich bitte in Ruhe lassen. Ich brauche meinen Schlaf, um den Tag in der wirklichen Welt zu überstehen.

Das ist ein Schild aus Dänemark. Es bedeutet nicht „Knallerverbot“ sondern „Für Mopeds verboten“. Ein Mopedverbot würde mich hart treffen.